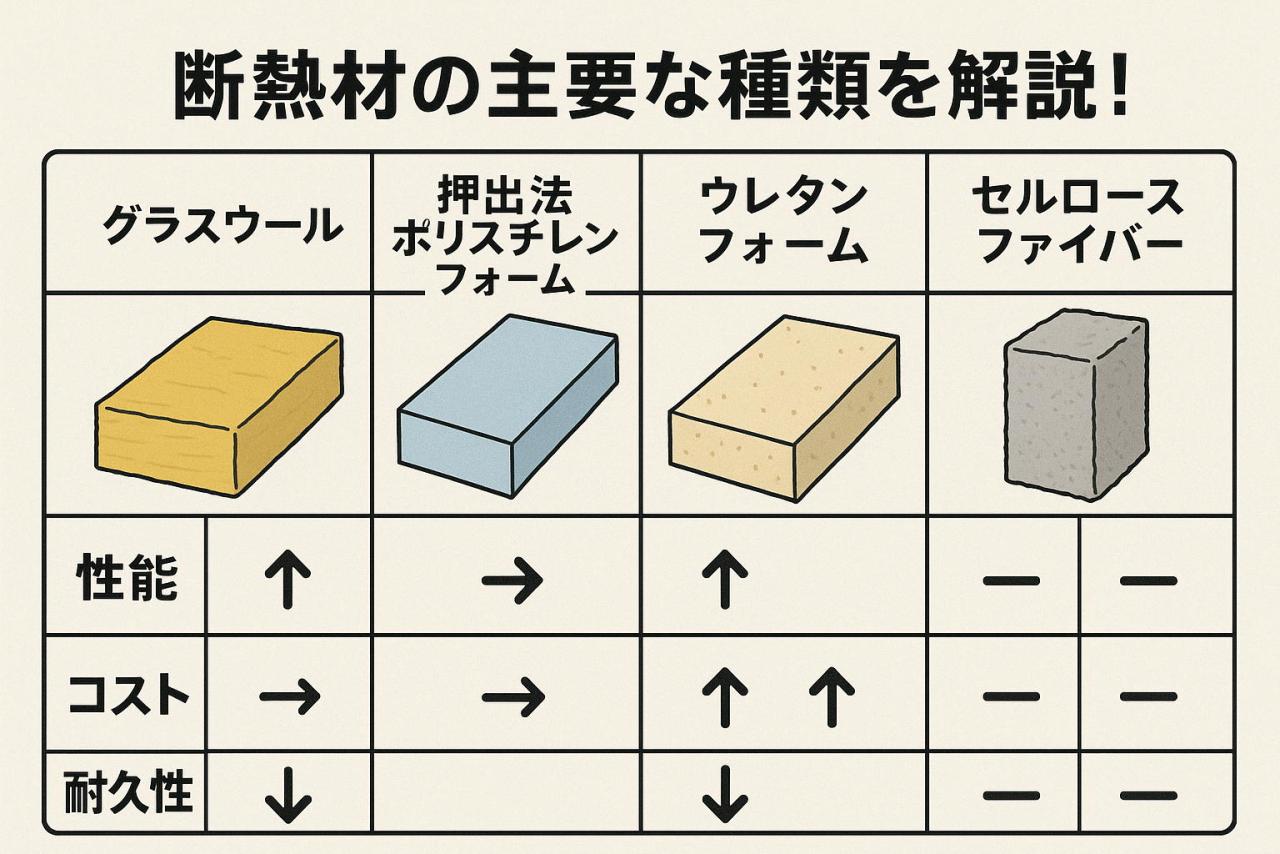

断熱材の主要な種類を解説!性能コスト耐久性の違いを比較

2025.11.27

住まいの快適性や省エネルギー性能を大きく左右する断熱材選びは、多くの住宅建築やリフォームを検討する方々にとって重要なテーマです。

一口に断熱材と言っても、その種類は多岐にわたり、それぞれに異なる特性や性能を持っています。

どのような素材がどのような特徴を持ち、私たちの暮らしにどう影響するのか、その違いを理解することは、理想の住まいを実現するための第一歩となるでしょう。

□断熱材の主要な分類と代表的な種類

*無機質系断熱材グラスウールとロックウール

無機質系断熱材の代表格であるグラスウールは、ガラスを高温で溶融し、遠心力によって細い繊維状に加工した素材であり、その繊維間に多量の空気を含ませることで断熱効果を発揮します。

グラスウールは、その構造上、吸音性にも優れており、音の伝達を抑制する効果も期待できます。

また、ガラスが主原料であるため不燃性であり、火災時の延焼リスクを低減する性能を有しています。

一方、ロックウールは、高炉スラグや玄武岩などの岩石を主原料としてグラスウールと同様の製法で製造される繊維系断熱材です。

グラスウールと比較して、より高温に強く、耐火性能や耐水性、耐薬品性に優れている点が特徴として挙げられます。

どちらの素材も、比較的安価で入手しやすく、古くから建築現場で広く利用されています。

*有機質系断熱材ウレタンフォームとポリスチレンフォーム

有機質系断熱材は、石油などを原料として化学的に合成される樹脂を発泡させて作られる断熱材であり、その代表がウレタンフォームとポリスチレンフォームです。

ウレタンフォームは、現場で吹き付けて発泡させる現場発泡タイプと、工場で成形されるボードタイプがあり、緻密な独立気泡構造により非常に高い断熱性能を発揮します。

また、水蒸気を通しにくいため、高い気密性・防水性を確保しやすいという利点があります。

ポリスチレンフォームには、ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)と押出法ポリスチレンフォーム(XPS)の二種類があり、いずれも軽量で断熱性に優れています。

EPSは発泡スチロールのイメージに近く、XPSはより密度が高く、断熱性能や圧縮強度が高い傾向があります。

これらの有機質系断熱材は、その構造から湿気の影響を受けにくく、高い断熱性能を比較的薄い厚みで実現できるため、省スペース化にも貢献します。

*その他セルロースファイバーなど自然素材系断熱材

近年、環境への配慮や健康志向の高まりから注目されているのが、セルロースファイバーなどの自然素材系断熱材です。

セルロースファイバーは、古紙(新聞紙や段ボールなど)を主原料とし、ホウ酸などの難燃剤や防虫剤を添加して作られる断熱材です。

製造過程では、紙の繊維を細かく砕き、断熱材として適した状態にします。

この素材は、繊維の間に多くの空気層を確保できるため、高い断熱性能を持つと同時に、吸湿・放湿性能(調湿性)にも優れていることが特徴です。

これにより、室内の湿度を快適に保つ効果が期待でき、結露の抑制にもつながります。

また、リサイクル材を利用することから環境負荷が少なく、シックハウス症候群の原因となる化学物質をほとんど含んでいないため、健康的な室内環境の実現にも寄与します。

その他、羊毛や木質繊維ボードなども、自然素材系断熱材として利用されることがあります。

□断熱材の種類ごとの性能とコスト・耐久性の違いは?

*グラスウール・ロックウールの断熱性・コスト・耐久性

グラスウールとロックウールは、どちらも繊維系断熱材として、その構造中に多くの空気層を保持することで熱の伝導を効果的に抑制します。

一般的に、それらの熱伝導率は0.035~0.045W/(m・K)程度であり、同程度の厚みであれば、発泡プラスチック系断熱材と比較してやや劣るものの、十分な断熱性能を発揮します。

コスト面では、これら無機質系断熱材は、他の素材と比較して一般的に安価であり、原材料の入手しやすさや量産性から、建材としての価格競争力に優れています。

そのため、多くの新築住宅やリフォームで採用されており、コストパフォーマンスの高さが魅力です。

耐久性に関しては、素材自体は不燃性で劣化しにくいですが、繊維の間に湿気が浸入したり、過度に圧縮されたりすると、断熱性能が低下する可能性があります。

そのため、適切な防湿・防水処理を施した上で、設計通りの厚みが確保されるように施工することが、長期的な性能維持のために不可欠です。

*ウレタンフォーム・ポリスチレンフォームの断熱性・コスト・耐久性

ウレタンフォームやポリスチレンフォームといった有機質系断熱材は、その緻密な発泡構造により、無機質系断熱材よりも低い熱伝導率(0.02~0.03W/(m・K)台)を実現できる場合が多く、一般的に高い断熱性能を有しています。

これにより、断熱材の厚みを抑えつつ高断熱化が可能となり、建築物の断熱基準適合や、限られたスペースでの断熱性能向上に貢献します。

コスト面では、その優れた断熱性能ゆえに、グラスウールやロックウールといった無機質系断熱材と比較すると、一般的に単価は高くなる傾向があります。

ただし、素材の種類や密度、製品形態(ボードかスプレーかなど)によって価格は変動します。

耐久性においては、素材自体は比較的安定していますが、ウレタンフォームは紫外線や高温に長時間さらされると劣化する可能性があり、ポリスチレンフォームも同様に、経年による性能変化や、長期的な圧縮による変形などが考慮されるべき点です。

適切な表面保護や施工方法を選ぶことで、これらのリスクを低減し、長期にわたる断熱性能を維持することが可能です。

*セルロースファイバーなどの自然素材の断熱性・コスト・環境配慮

セルロースファイバーは、その主原料が古紙であるため、製造時のエネルギー消費が少なく、リサイクル材を利用するという点で環境負荷の低減に貢献します。

断熱性能としては、繊維間に多くの空気を含み、熱伝導率はおおよそ0.04~0.05W/(m・K)程度であり、グラスウールやロックウールと同等かやや劣る場合もありますが、その最大の特徴は高い調湿性能にあります。

室内の湿気を吸放出することで、夏は蒸し暑さを和らげ、冬は乾燥を防ぐなど、一年を通して快適な室内環境の維持に寄与します。

コスト面では、リサイクル材を利用しているものの、製造工程や、施工時に専用の機械を用いる場合があるため、他の断熱材と比較して中程度から高めの価格帯になることがあります。

環境配慮という点では、前述のリサイクル性や調湿性に加え、シックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)をほとんど含まず、健康的な住空間づくりに貢献する点も大きなメリットです。

□まとめ

断熱材の選択は、住まいの性能と快適性を長期にわたり左右する重要な要素です。

無機質系、有機質系、自然素材系といった大分類から、グラスウール、ウレタンフォーム、セルロースファイバーといった具体的な素材まで、それぞれに断熱性、コスト、耐久性、環境への影響といった異なる特徴があります。

これらの特性を比較検討し、ご自身の住まいの条件や重視する点に合わせて最適な素材を選ぶことが、快適で持続可能な住まいづくりにつながります。